Those Were the Days

這篇劇評可能有關鍵情節透露

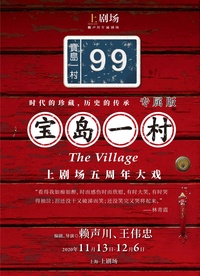

其實看劇之前,心情是百無聊賴的。某一個周二的晚上,想到已有近一年時間未進劇場,突然就想看話劇,又查到單位附近上劇場在上演《寶島一村》,便隨手買了次日晚的票。沒有提前多做了解,也并沒有想到會遭受怎樣的情感沖擊。只是散場后地鐵末班車已過,一邊吃著散場發的包子等車,一邊任由思緒在深秋的夜晚飄忽。

當時就有寫評論的沖動,但情緒太過豐富,一時難以梳理,加之到家已凌晨,便擱置了下來。然而幕間音樂的旋律連同演出片段不斷在腦海閃回,索性選擇在上演的最后一日二刷。又拖了幾日,才在零碎中成稿。

一、半個安娜:人物身份的偏離

講述世事變遷中個體命運浮沉的作品不勝枚舉,有正面切入宏大歷史的《戰爭與和平》,有講述大動蕩下生存掙扎的《活著》,有于平靜中見滄桑的《長恨歌》《繁花》,也有以魔幻現實主義著稱的《百年孤獨》。相比之下,《寶島一村》的一大特色在于利用身份的錯位和偏離來塑造人物及推動敘事,和對由此帶來的命運飄零感的渲染。

從第一幕一開場分房子發門牌號開始,身份錯位的種子就已種下。小楊冒充陣亡戰友趙漢斌拿到99號房,一時間讓妻子錢燕子吐槽“哎呀我到底嫁給誰了啊”;停飛飛行員周寧也為不認識的陌生人做擔保,使得不是魏中的陌生人假借魏中的身份而有了住處。

新的身份開啟了新的生活,第一次升旗也是一段故事的啟幕。

1.

趙家先后生育三個兒女,在大跨度的時間和充實的情節推動下觀眾幾乎已經忘了“小楊”的存在,直到第三幕探親一場戲兒子小毛回到北京發現父親一家都姓楊,觀眾這才回想起來“趙漢斌”的真實身份,而真的“趙漢斌”是誰,也早已在升旗一場戲中以不經意的方式點明。升起亡故戰友在戰場上披過的旗幟,卻又通過假借其身份、占有其資源來維持生活,這算是對同袍的永久紀念呢,還是兵荒馬亂中極為現實的殘酷之體現呢?

也不知是不是因冒名頂替得利而產生的愧疚感,趙漢斌在寶島一村是個熱心腸。村里大事小事都由他出面,還善于做(和)調(稀)解(泥),在二毛被偷看洗澡一場戲中奉獻出了可能是全劇最令人捧腹的臺詞“誰看我們家女兒洗澡,我們就看回去!”趙漢斌總是一副笑盈盈的表情,歷經大風大浪后人淡如菊,就算是后來被誤當特務抓去受審訊,被放出來后也只是對憂心忡忡的家人朋友輕描淡寫。他已學會笑對生活中的一切,能夠在平淡中感受生命便已是幸事。“愿你此生不像我們一樣顛沛流離,愿你此生不知道什么叫戰爭,愿你此生一切平安。”這是一位歷經風雨的父親對滿月兒子最真摯的祝福。

2.

與丈夫趙漢斌迥異,作為北平城德福軒大掌柜的女兒,出身高貴的趙嫂錢燕子初來眷村,還維持著上流心態和嬌生慣養的生活狀態,這在一開始分房時的不耐煩和初入駐時的嫌棄中便有體現。此后,雖然她漸漸融入眷村生活,但潛意識里依然是以德福軒大小姐的身份來確認自我存在的。見隔壁朱家買了電視熒幕濾鏡,就對丈夫說也想要,因為在京城時以自家財力不存在買不到的東西;唱片機被憲兵查抄后敢于對憲兵撒潑吵架,因為自認身份高貴,從來就不是被欺負的那一個。

到了老年神智不清后,錢燕子“德福軒大小姐”這一身份體認在自我意識的弱化下更為外露。走出眷村的兒女二毛和小毛回家給母親慶生,許久無言的錢燕子終于開口,說的第一句便是:“北海的冰化了。去年冬天才去溜過一次。”(后面不記得了)這段喃喃自語不知感動了多少人。這場戲被命名為“春天的記憶”,其實何止是錢燕子的春天記憶,這凝聚著眷村人民對大陸故鄉的集體追憶;子康歸來前的飯桌上,錢燕子一句“這是誰定的規矩啊”,一句“德福軒買單”,她還是心在京城德福軒啊。北京、青島、上海,第一個年夜各自望向各自家鄉的方向,這一場景其實從未消退。

3.

電線桿下搭房子的朱家夫婦是大陸移民和臺灣原住民的組合,一開始語言不通,但經過一段時間的磨合,也能夠順利交流。雖然整個寶島一村充斥著各地方言,大家來自五湖四海,卻在漸漸相處中實現了思鄉情緒讓位于“寶島一村共同體意識”——對寶島一村村民身份的認同。朱家二兒子大車去臺北參加《三朵花》節目,當他在節目中對著全島觀眾說出寶島一村的名字時,守在電視機前的村民們也都在自豪,“寶島一村”,已然成了他們新的家鄉。

從全劇來看,朱嫂陳秀娥的自我身份認知經歷了兩次轉變。一次是從臺灣普通原住民轉變為眷村村民,同時也伴隨著冒失女孩向村婦的轉變。這一身份轉變主要表現為語言從閩南話到臺灣國語的變化。剛嫁給朱全,無家可歸的兩人在趙家和周家之間的空地搭了勉強能住的房子,兩人相依為命,也在語言磨合間增進著感情。陳秀娥還在語言不通時就被隔壁錢老奶奶教做“天津包zhi”,雖然兩人溝通困難,但終究是教學成功,陳秀娥傳承了錢老奶奶的手藝。在錢老奶奶葬禮上,陳秀娥端上了自己做的天津包子、用已熟悉的國語告慰錢老奶奶在天之靈,也恰巧在葬禮上臨產,此后便在村里賣包子養家糊口。錢老奶奶的葬禮可以看作是陳秀娥第一次身份認知轉變的完成。第二次是朱家夫婦回山東老家探親,觀眾這才知道朱全早已在山東成家,甚至已經有了孫子,當然,陳秀娥知道得并不比觀眾早。這對陳秀娥來說是對幾十年來基礎信念的撼動,她不得不在屋外消化消息、調整心態。但很快,陳秀娥便坦然接受了這一切,友好地和“正室”一家打招呼、發禮物。雖然這一情節對此后劇情并無影響,但陳秀娥隨著劇情信息披露的完善而在無形之中又發生了一次身份錯位。

4.

冷如云大概是劇中最為悲劇性的角色了。她本是空軍飛行員李子康的妻子,初出場時落落大方、顧盼生姿,是典型的貴婦形象。然而“李子康投共”事件讓她的處境急轉直下。在大陸的歷史敘事中,“兩航起義”是新中國民航事業的開端;但在對岸,類似的行為卻意味著家庭破碎、妻離子散。周寧作為李子康戰友收留了如云,還在三個女鄰居面前產生了一陣小尷尬。一年后如云生下周胖,周胖的身世便是個繞不開的話題。如云平常做吳將軍家的幫傭,其心理落差可想而知,與村里其他人不同,如云的遺民感是雙重的,依然穿旗袍精致打扮的堅持,也是她內心掙扎的外化。她不僅把對孩子的愛投注到吳將軍兒子身上,還和吳將軍互生情愫。在失手打了吳將軍兒子被吳太太趕走后,回到家又面對周胖對自身身世的質疑。東家開除、兒子攤牌的雙重打擊疊加游離于周寧和吳將軍之間的無所適從,以及長期以來的心理落差和壓抑,混亂的思緒引導著她去火車站臥軌尋短。雖然這一安娜·卡列尼娜式的舉動并沒有完成,如云終究沒有跳下站臺,但這兩個角色都企圖以自殺來控訴家庭的不幸、命運的捉弄,如云沒有變成安娜,至少也是半個安娜。這里要提一下扮演冷如云的演員金晶的精湛表演,把生死時刻的糾結矛盾演繹得絲絲入扣,富有層次感。從某種意義上來講,劇中人物的身份轉變或偏離都處于一種不徹底的“半個安娜”狀態,轉變中并未完全擺脫掉原始身份,并受困于兩種身份之間。

命運對如云的捉弄并未結束。兒子周胖升教授的宴席上,周胖不在場,李子康卻意外出現,原來他當初不是“投共”,只是飛機失事迫降對岸。子康設法到香港后沒有去找妻子破鏡重圓,而是選擇了與吳將軍通信、默默守望著如云,并再也沒有結婚。也許他這樣做是得知如云開始了新生活后不忍心再一次改變其人生軌跡,但如云原諒嗎?早上二十多歲的小伙子出門,傍晚回來的卻是七十多歲的老人,“你回來做什么,你回來吃晚飯?”此情此景,很難不讓人動容。如果命運開了我們一個天大的承受不起的玩笑,那就一直騙下去吧,在最后才來坦白,是殘忍的。

5.

幾家男主人在村口大樹下的攀談也很有意思。無論哪個時期,話題都避不開“戴笠死沒死”。在他們的觀念里,戴笠是他們回歸大陸的接應方,是實現救贖的一線希望。1975年蔣介石去世,劇中在第二幕末專門安排了一場戲來表現眷村村民的悲痛,因為蔣介石走了,也同時將帶他們回家的承諾帶走了,他們徹底失去了能夠回家的信念。然而兩岸開放探親后,周寧還是堅稱戴笠沒死,這更多是出自一種遺民的偏執心態。巧的是,這次他把自己幾十年來其實一直沒有聽懂紀怪講話一事說穿了,紀怪很受打擊,從此“退出政壇”。

二、Circle of life:嘉義桃花源的慢步調

幾場樹下時事辯論,相似的場景中時光飛逝。周寧從飛機飛過時起身敬禮到漸漸站不起來、抬不起手,只能目送;趙漢斌入土,四個人也慢慢變成了三個人。這樣重復場景在不同時期的復現不難讓人聯想起電影《城南舊事》中的類似處理。時間不動聲色地在每一個人身上留下痕跡,而村口的樹、學校操場,超然于時間,見證著歲月流淌。

雖然劇情時間跨度長達半個多世紀之久,情節中貫穿諸多重大歷史事件,但觀賞過程中卻未曾讓人感到受歷史進程推進而產生的快節奏和壓迫感。探究下來,全劇著眼點只在于眷村的三個家庭,他們第一代不得已扎根于此,第二代在前兩幕中還未長大、走向外面的世界,村民們與外界接觸不多,日子也相對安穩,以至于寶島一村在全劇大部分時間都猶如一個世外桃源般的存在,時間的流逝就更多體現為對生老病死的感知,而不是歷史的宏大敘事。新一代的長成伴隨老一輩的凋零,與孩子們長大相伴隨的,是趙漢斌撒手人寰、錢燕子神志不清、陳秀娥不再做包子;但同時老一代的逝去也伴以新一代的降臨,錢老奶奶葬禮上陳秀娥臨產,死亡與新生相連,揭示一種生命的循環。

在無常中也總有不變的東西,比如天津包子的手藝傳承,在這些人剛來眷村時,由錢老奶奶教會了還只會講閩南話的陳秀娥如何做正宗天津包子,后來秀娥以此謀生養家,并將手藝教給了兒子大車,留守眷村的大車就繼續賣著包子。“天津包子”這一元素貫穿全劇,并與人物、情節緊密相連,是一個很好的代表寶島一村的信物。從這一角度講,演出散場后給觀眾發的包子,不就是對寶島一村乃至整個臺灣眷村之存在的銘記嗎?三個多小時的演出下來吃上一顆熱騰騰的包子,不僅充饑,更能回味暖心。

正是這些在時過境遷中較為穩定、可知可感的存在,給觀眾一種著落感,能夠從容對待外部環境的變化,以劇中鹿奶奶般緩慢而穩健的步調,體會眷村變遷的點點滴滴。

三、Those were the days:歲月如歌的懷舊感觸

演出中場休息時播放的兩首歌曲,《The End of the World》以及《Those Were the Days》,都極具懷舊感,這也契合著戲劇的主基調,即對某種舊時光的紀念。

劇中有兩場年夜飯:第一幕中這群人來到臺灣后吃的第一個年夜飯與第三幕結尾寶島一村拆遷前大家重聚時吃的最后一個年夜飯,恰分別隱喻寶島一村初建、村民共同體意識的逐漸形成和寶島一村拆除、“村民”身份的解除。雖然村子拆遷了,村民記憶中的那些人和事,卻并不會隨之消隱,反而會內化于心。

大牛和大毛玩21點的情節也出現了兩次,一次是小時青梅竹馬兩小無猜,一次是天各一方后中年時在拉斯維加斯的賭場偶遇咫尺天涯。他們之間的阻礙不僅僅是恰巧重合的她的下班時間和他的飛機起飛時間,更是大半生缺乏對方參與造成的心理疏離。然而,雖然小時的諾言在如今的敘舊中只當笑談,但“或然率”還是成了他們之間心照不宣的密語:“小時候的快樂我還記得,雖然我們沒能走到最后,但我依然珍視和感謝青澀歲月中有你的陪伴。”演出結束后的歸途中,耳機里反復播放《Those Were the Days》,浮現的畫面一直是重逢于拉斯維加斯的大毛和大牛。

這兩組情節設置,由時間較近者產生意念上的閃回效果,引導觀眾對照不同時期的相似場面,并重新審視當初,在七零八落的現時對比下增強對美好單純的舊時光的眷戀情緒。

伴隨那一代眷村人(也許是那一代臺灣人)長大的元素,被自然地融入在劇情當中。兩岸對峙時期,防空洞還屬于在人們生活中存在感較強的事物。劇中防空洞不僅是孩子們的探險樂園,更被賦予了一種私密空間的屬性。大牛和大毛在防空洞里憧憬“比寶島一村還大”的房子,吳將軍和冷如云也把幽會地點安排在防空洞、還被不約而同到來的大車和二毛撞見。在構造逼仄緊湊的眷村,家長里短都能被周圍耳聞目睹,隱秘的防空洞便成為了村民們隱私的載體,也提供了逃避社交壓抑的空間。防空洞,以及伴隨喪訊傳出的哭聲、電視節目《三朵花》、來自對岸的傳單等,甚至小如熒幕濾鏡、唱片機這樣的物件,都是那一代眷村住民的集體記憶。

當然,一代人的集體記憶不只有美好的一面。戒嚴時期,政治高壓籠罩在每個人頭上,成為揮之不去的陰影。錢燕子1949年逃來臺灣時隨身帶來的唱片機,用于家庭娛樂,卻在六七十年代不巧被憲兵查抄,那時期,“從那邊帶來的東西”是不允許存在的。第二幕公廁標語疑云,連同之后的趙漢斌被捕,呈現出那一時期草木皆兵的心態,且這樣的疑神疑鬼已成為集體無意識,融入人們日常生活中。既有美好一面,也有陰暗一面,這樣的時代敘事,才是完整而讓人信服的。

賴聲川表示,“隨著時間的腳步,《寶島一村》的涵義也從對臺灣眷村歷史的描述,漸漸擴大屬于對世界流離失所難民的生命記錄。”我相信這出戲的體量是能夠承載得起如此高意義的。感謝《寶島一村》的主創和演員們,在呈現一種歷史存在以外,也演繹著一段段讓人感慨萬千的人生故事。

2020.12.09 于上海