最后,最后有話說……

“眷村”——在臺灣近代史中似乎是別具特色,有嚼頭的一個詞。在這個詞所指代的實質在時間中逐漸流逝的時候,經過人們記憶的整理,復活在文藝作品當中。

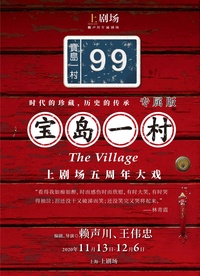

《寶島一村》演出介紹的第一句話是:“這是一個不說很可能就會隨即消失的故事。”

“1949年從中國大陸撤退到臺灣的60萬軍人、軍眷是中國近代史上僅見的一次民族大遷徙,在人類歷史中也算是一次巨大的遷徙。當時為解決新移民的居住問題,政府興建不少臨時性的眷舍予以安置。這批當時被視為戰敗外來者的新住民,帶著反攻大陸的期望,在這些眷村中居住下來。”

——這是一般媒體上對《寶島一村》,介紹“眷村”的文字。然而,這中國近代史上僅見的一次,在中國歷史上,卻是每逢改朝換代都要發生的事情。(性質上如此,當然,人口和規模沒有可比性)

如果時間足夠“古早”,那么一個少數民族或許就這樣衍生出來了,我們今天所謂的“客家人”,既是唐宋以來以這樣的形式演變為幾只特殊的族群。

由于那段歷史(此略),這些“異鄉人”的命運跌落進文學母題中,他們無需矯揉造作,身下的影子細細看去,便是密密麻麻書寫的“異鄉”、“異客”、“思鄉”、“等待”、“錯過”、“生離”、“死別”、“追憶似水年華”的今夕對比。

而他們的下一代,既出生在一個文化碰撞融合的新紀元,又同時成長于父輩的命運的陰影之下,他們既對這個生他養他的土地懷有親情,又對父輩們述說的故鄉……這里不知道用什么修辭。他們在家鄉和故鄉之間是二元分裂,對待故鄉的感情又是二元分裂的再分裂,甚至并非是淪為此情可待成追憶的一塊碎片,也并非是現實身后的已惘然,等到他們親臨到“故鄉”的時候,感受到的竟然是一種如同“即視感”一般似曾相識的“通靈體驗”。

以大陸觀眾對臺灣人民的認識和期望,或及大陸觀眾自身命運經歷的體驗而言,在這部劇中看到的或許全然是一種“異鄉”、“思鄉”的主題。一種海峽兩岸之間“海水直下萬里深,誰人不言此離苦”那胸腔里向心力的“正能量”。討巧的是,對于臺灣觀眾而言,這又是一部“如何將他鄉視故鄉”的鄉土認同的“正能量”。所以,該劇能上演一百六十多場,并且在大陸也能夠獲得超過十分鐘以上的掌聲,真是因為“左右逢緣”。

《寶島一村》只是眾多眷村中的一個,或者說,其實主要是這一個村中的三家人。三個小時的話劇,要表現四十多年來不同人物不同角色的共同處境,以及他們不同的性格和命運。

一個舞臺上隔出三戶人家,雖然劇情的推動有主調,可門戶之間細節也眾多,難以顧及;而就算是劇情的主線,卻也是這家照顧一下,那里描繪幾筆,就算哪吒有三頭六臂,也只有一門心思,難免舞弄不周全。情節里的每一出,都選的是那些經典的,有代表性的來描繪;每一件事,邊邊角角,也是冰山的一角。看似娓娓道來,靠的是人生經驗和共同處境之下的共同記憶來體認。說到底,就算所謂的“外省人”的命運和處境,也是作為“在臺灣的外省人”的命運處境,我們大陸同胞掏心掏肺地看,他們掏心掏肺地演,劇是同一出,腔是一個調,可映射到心底里,到底是不同的畫面和情感。鼓起掌來,又回到同一個聲音。

不過,在最后……或許跟升旗的那一幕一樣,白日旗被換成紅旗,這部劇在大陸地上演,不知道被砍了多少刀,舞弄得不周全,多少因為這些綁手綁腳,更明顯了而已。

《寶島一村》演出介紹的第一句話是:“這是一個不說很可能就會隨即消失的故事。”

“1949年從中國大陸撤退到臺灣的60萬軍人、軍眷是中國近代史上僅見的一次民族大遷徙,在人類歷史中也算是一次巨大的遷徙。當時為解決新移民的居住問題,政府興建不少臨時性的眷舍予以安置。這批當時被視為戰敗外來者的新住民,帶著反攻大陸的期望,在這些眷村中居住下來。”

——這是一般媒體上對《寶島一村》,介紹“眷村”的文字。然而,這中國近代史上僅見的一次,在中國歷史上,卻是每逢改朝換代都要發生的事情。(性質上如此,當然,人口和規模沒有可比性)

如果時間足夠“古早”,那么一個少數民族或許就這樣衍生出來了,我們今天所謂的“客家人”,既是唐宋以來以這樣的形式演變為幾只特殊的族群。

由于那段歷史(此略),這些“異鄉人”的命運跌落進文學母題中,他們無需矯揉造作,身下的影子細細看去,便是密密麻麻書寫的“異鄉”、“異客”、“思鄉”、“等待”、“錯過”、“生離”、“死別”、“追憶似水年華”的今夕對比。

而他們的下一代,既出生在一個文化碰撞融合的新紀元,又同時成長于父輩的命運的陰影之下,他們既對這個生他養他的土地懷有親情,又對父輩們述說的故鄉……這里不知道用什么修辭。他們在家鄉和故鄉之間是二元分裂,對待故鄉的感情又是二元分裂的再分裂,甚至并非是淪為此情可待成追憶的一塊碎片,也并非是現實身后的已惘然,等到他們親臨到“故鄉”的時候,感受到的竟然是一種如同“即視感”一般似曾相識的“通靈體驗”。

以大陸觀眾對臺灣人民的認識和期望,或及大陸觀眾自身命運經歷的體驗而言,在這部劇中看到的或許全然是一種“異鄉”、“思鄉”的主題。一種海峽兩岸之間“海水直下萬里深,誰人不言此離苦”那胸腔里向心力的“正能量”。討巧的是,對于臺灣觀眾而言,這又是一部“如何將他鄉視故鄉”的鄉土認同的“正能量”。所以,該劇能上演一百六十多場,并且在大陸也能夠獲得超過十分鐘以上的掌聲,真是因為“左右逢緣”。

《寶島一村》只是眾多眷村中的一個,或者說,其實主要是這一個村中的三家人。三個小時的話劇,要表現四十多年來不同人物不同角色的共同處境,以及他們不同的性格和命運。

一個舞臺上隔出三戶人家,雖然劇情的推動有主調,可門戶之間細節也眾多,難以顧及;而就算是劇情的主線,卻也是這家照顧一下,那里描繪幾筆,就算哪吒有三頭六臂,也只有一門心思,難免舞弄不周全。情節里的每一出,都選的是那些經典的,有代表性的來描繪;每一件事,邊邊角角,也是冰山的一角。看似娓娓道來,靠的是人生經驗和共同處境之下的共同記憶來體認。說到底,就算所謂的“外省人”的命運和處境,也是作為“在臺灣的外省人”的命運處境,我們大陸同胞掏心掏肺地看,他們掏心掏肺地演,劇是同一出,腔是一個調,可映射到心底里,到底是不同的畫面和情感。鼓起掌來,又回到同一個聲音。

不過,在最后……或許跟升旗的那一幕一樣,白日旗被換成紅旗,這部劇在大陸地上演,不知道被砍了多少刀,舞弄得不周全,多少因為這些綁手綁腳,更明顯了而已。

有關鍵情節透露