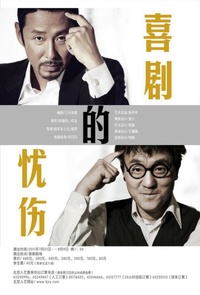

喜劇的憂傷,戲劇的憂傷

舞臺上道明叔不厭其煩地返著場,臺下道明粉們不知疲倦地拍著照,我,一個連看電影都要將片尾字幕看完,看戲必定等到劇終人散才起身的人,卻早早離了席,其實很早之前就想走了,要不是看著高價收來的票價份上。 走出劇場,一直對自己說,要冷靜冷靜,也沒有那么差嘛!可是想要挑出一個亮點,卻全然不能。走進餐廳,試圖嘗試慣用的食物治愈法來排解內心的抑郁,卻還是在走進地鐵站之后爆發,全然不顧全車人異樣的眼光而失聲痛哭起來,出離失望,出離憤怒,徒剩難過,內心強烈的憋屈,在那一刻全然釋放。 不停地自我反省,是因為對這個戲期望太高了么?的確,對于這個戲的感情太過于深厚,兩個角色都演過,笑之大學也反復看了無數次,或許先入為主,可仔細分析之后卻發現,表演用差強人意來形容都是寬容和體諒的了。 我一直都相信,不要把觀眾當傻子,他們的反應是最直接的反饋。我是聽過在大劇院大劇場全場如潮水般的掌聲是什么樣子的,再反觀今晚,雖然不能說稀稀拉拉,但頂多算是禮貌友好,權當是給演員兩個小時體力勞動的“辛苦費”。與其說道明叔眾望所歸的多次返場,絕對不是因為掌聲熱烈盛情難卻,更多的是粉絲們還沒有拍夠照,來來回回走幾次,才對得起他的“男神”范兒吧。 就是道明叔的男神范兒,將這個戲毀得體無完膚。從頭到尾端在那里,七天里,每一時刻,每一秒鐘都是一樣的語氣、語調、語音,節奏拖沓,冗長的只能淪為催眠的背景音。這七天,要不是臺詞上寫明了他在變化,還覺得那就是只會用一種方式方法說話的公仔,上一個讓我有這個感覺的演員叫張鐵林,除了吹胡子瞪眼就不會別的了。而我們的審查官呢,除了間歇性大嗓門,間歇性兇神惡煞,然后就是保持水準的拿腔拿調,在一個聲波與表情中,堅持全場。 看過笑之大學的人都知道,審查官在這七天中的變化是劇烈而明顯的,他被軟化,被感動,被震撼,到最后時刻端著的威嚴顯然是“裝”出來了的,他早已被整個感染與同化,無論是劇本還是編劇本身的行為。可我們的道明叔儼然是個不知道興奮、激動、欣喜為何物的物種,不是有血肉接地氣的“人”,而是一塊頂多表面溫度有些高的鐵塊,于是,整個劇情的推進就變得莫名其妙,怎么就和編劇演上了?怎么就會同意編劇的請求而放棄細節更改了?如果他是那種會為編劇去請求免征入伍的人,那么他內心的柔軟為何從不會顯現?永遠的挺直腰板,永遠的裝腔作勢,永遠的高高在上。 同樣,編劇完全看不出是一個熱愛戲劇的人,頂多是個二流子,時不時的插科打諢,流于表面,卻沒有內心強大信念的支撐,他不會委屈,不會著急,不會難過,卻好似一個跳梁小丑,時不時來兩下隔靴搔癢,自己不會被感動,更別提感動審查官,感動觀眾了。他的堅持不懈是因為劇本里要他堅持不懈,以他自己的意愿,早就想去快活去了。劇本被否了,和沒事兒人一樣,說走就走了,倒好像是審查官硬討上去讓他修改一樣,搞得審查官似乎比他還在乎。同樣,他的每一句臺詞,每一個處理,波瀾不驚地延續了兩個小時,激動、焦慮等等但凡帶有情緒色彩的字眼似乎和他沒什么關系。 正因為兩個人都在自己的波段里,安享其樂,不會改變,也不會給予對方足夠的刺激,觸動敏感神經,于是,兩個人的交流完全不存在,所謂的對手戲,簡直可以視為不存在,情節的推進只是起步往前走,沒有預料中的針尖對麥芒,沒有思想火花碰撞的激烈,根本談不上沖突、矛盾,如果想知道什么是平鋪直敘,我想這絕對是范本教材。 審查官他是刻板的,但也是有人情味的,這從他會愿意給編劇機會,會打破嚴謹收取小禮物是看得出他是想緩和關系的。而編劇是一個單純的人,很多時候他送鳥籠送點心一是示好,其次就是一種熱情的關心。他們都應該是純粹的,只是出于自己的背景,走了兩條不一樣的道路,可本質卻是相同的。但硬生生刻畫成一個貪圖小利的小人,那看到禮物的嘴臉讓人不禁對他的人品產生質疑。而編劇熱情積極的角色溫度又低到不足以去改變一個嚴肅的人。兩張臉譜在臺上完成了兩個小時的作品。 這個戲的情緒應該是這樣的,一開始各種前戲,對藝術對戲劇無限熱情的編劇,一而再再而三去傳遞積極向上的“正能量”,不斷詮釋什么叫“戲劇夢”,讓審查官不斷感受到興奮,在被極度感染之后,終于打成一片,各種快感酣暢淋漓,就在這樣其樂融融感覺皆大歡喜的時候,“真相”的道出使得場上局勢急轉直下,這個時候毫無疑問的高潮到了,是多重奏的,全身肌肉繃緊,心跳加速,血脈噴張的,激動過后,彼此真誠告白,繾綣一番,溫故之前的些許纏綿,留下那銘記于心的回味,曲終人散……這才是這個戲的要義啊。 可全場的不溫不火不陰不陽使得所謂的“喜劇”黯然失色,那些所有靠節奏靠交鋒推進出的笑料和火花在一潭死水中上演著波瀾不驚。“喜劇的憂傷”,他核心的關鍵在于笑,劇中創作的本子是喜劇,劇中不斷強調的是笑的重要,可是一個高級喜劇,要用節奏、陰錯陽差,巧合打斷等手法在一個端一個自說自話的表演間尸骨無存,并且劇中的人物都沒有被感染,道明叔從頭都沒有笑過,那又何來感染觀眾。在記憶里,真正讓我笑出聲的只有兩處,而全場觀眾笑得最大聲的卻是讓我覺得最低級的地方,那就是審查官反串警察,由于沒有前面的鋪墊,這段顯得特別突兀,潤物細無聲的喜劇情景帶入,愣是搞成了硬生生的咯吱,撓著皮毛,毫無營養,高級喜劇變成了“惡搞”,只要道明叔愿意在舞臺上插科打諢,大概觀眾們就買賬了吧。不可否認,在扮演“警察”的時候,道明叔對警察的把握是準確的,但是對于審查官扮演警察的把握是偏頗的,他應該是快樂的,享受的,就像后來扮演和尚一樣,他已經完全享受了喜劇和表演帶來的樂趣,全場應該跳起華爾茲舞步的,但在鋪墊和節奏感的缺失下,再加上道明叔從一而終的表演風格,使得審查官成為了一個臉譜,而不是一個人。 當喜劇不再,也就憂傷不起來了。第六場峰回路轉的結尾本應該是揪人神經,呼吸不能,憋屈難受的,可是,竟然有觀眾笑了!!!在那樣一個劍拔弩張,唇槍舌戰的時刻,觀眾竟然笑了!這不是觀眾的錯,因為編劇的意志品質傳達不夠,他的信念感與追求的信仰并不深化突出,觀眾們自然延續前面松松垮垮娛樂至死的精神,去解讀演員們的每一段內容。而最后的傷感,彼此惺惺相惜,在沒有了鮮明反差之后愣是成了雞肋,只是為了結構的完整,但對于深化人物全然沒有影響。然后在戲里我笑不出來,哭不出來,只能在戲外哭笑不得撒潑扯皮了。 而對于這部戲的改編較之笑之大學是精華遞進出效果的地方略去了不少,很多人物的交代,內心的剖析,關系的形成支離破碎,倒是加了很多累贅的敘述和“笑料”,也許那些累贅的部分是我沒看懂吧,亦或者是演員們自己都沒有領悟要義。當一個哭不出來的憂傷,和笑不出來的喜劇呈現之后,其他的一切都顯得無關緊要了。 這個戲,一票難求的戲,票價翻倍炒的戲,竟然最后淪為這樣的場面,不禁唏噓戲劇的悲哀。但最悲哀的是上座率。所謂一票難求,但好多位置都空在那里,尤其是低價位的票,我不禁要問,剛出票就爆出低價票位全部售罄,哪怕秒殺都搶不到一張的票去哪兒了?各種關系各種福利,甚至囤積居奇就為了虛高的市場熱度,肥了票務公司肥了黃牛,但對于那些真正想看戲的觀眾卻望而止步,沒有辦法通過正常的渠道去買到合自己心意的票,只能省吃儉用去貼補黃牛和票務公司。這在明星話劇市場已經是個公開的秘密了。想想《青蛇》,再想想《喜劇的憂傷》,整個晚上我是一點都沒有快樂起來,反而增添了各種煩惱。 我并不反對明星戲劇,相反,做得好或許還能更推動舞臺藝術的發展,但是這樣一部作品,當人們消費戲不能,只能消費演員道明叔時,當戲劇變成了演唱會,當看戲只是為了看男神女神在舞臺上搔首弄姿賣弄風騷的時候,還不如去東莞看場選秀來的光明磊落。喜劇的憂傷沒有笑聲,只有戲劇黯然神傷獨自流淚到天明。 我為這個戲哭了,不是這個戲感動讓我憂傷,而是我為戲劇哀悼。