從《喜劇的憂傷》淺談外國戲的本土化

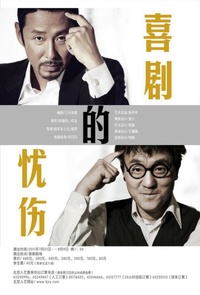

2013年11月26日,我在北京首都劇場觀看了這部從2011年開始就紅遍大江南北被奉為神作的《喜劇的憂傷》。一票難求,開票當天據說有人凌晨4點就去人藝售票處排隊了,開票兩小時后全部售空,可見有多受歡迎。 客觀來說,將這個原作為日本的舞臺劇搬演至中國的劇場,有不少亮點,導演對“原作故事”的呈現很尊重原作,但作為一部讓全京城乃至全國劇迷陷入瘋狂的一部戲,在落幕后觀眾鼓了近十分鐘的掌,兩位主演六次返場謝幕,近年來受到這樣歡迎的話劇演出真是少之又少,而面對觀眾戲迷的如此熱情,它卻顯得稍微有點“盛名之下,其實難副”。 這主要體現在一部外國戲的中國化過程中所暴露出來的各種“考慮不周”。在中國舞臺劇原創能力日益不濟的當下,國內話劇舞臺上上演的相當一部分都是外國戲劇,其中有不少導演或者創作者喜歡將這些外國戲劇放置到中國環境中去演繹,外國戲的本土化就成了一個很值得關注、值得探討的話題,這里就這部戲,從以下幾點簡要淺顯的探討一下。 另外,關于表演,兩位主演雖然都是國內有口皆碑的演技大咖,但個人覺得在這出戲中兩人表現的都有些差強人意。后面將會針對對角色的理解和中日兩種表演方式進行更詳細的探討。 一、 關于作品的簡要介紹 《喜劇的憂傷》,導演徐昂,兩位主演是國內有口皆碑的演技大咖——陳道明和何冰。這部戲的原作是三谷幸喜創作的一部舞臺劇——《笑の大學》,在日本是非常受歡迎的一個經典劇目,劇中的編劇的原型是日本昭和時期著名的喜劇編劇菊谷榮。這部戲劇曾獲1996年日本読売演劇大賞最優作品賞,曾多次在海外公演,到過韓國、俄羅斯,也曾多次被其他國家搬上過戲劇舞臺,英國老維克劇團也曾演出過該劇并大獲成功,2009年陳文剛、鄧偉杰在香港大會堂劇場還演出過香港版的《笑の大學》。 2004年,三谷幸喜親自操刀將其改編成電影劇本,由星護導演,役所廣司、稻桓吾郎主演,役所廣司還憑此劇獲得了當年日本奧斯卡最佳男主和橫濱電影節主演男優賞,可以說它本身就是個載譽滿滿的作品。 二、 關于故事背景,同為二戰時期,從日本到中國的環境置換所引起的問題 《笑の大學》的歷史背景是二戰時期的日本。 “笑”或者說對“笑”的需求是人之為人天性里帶有的東西,而《笑の大學》里一開始嚴肅刻板的審查官和他所象征的冰冷的國家機器,都是對人天性的禁錮與壓迫,審查官所提出的“為國”,是一種帶有軍國主義、法西斯色彩的口號,那個時期的日本籠罩在軍國主義的“愛國”狂潮之中,所以在戲最后一幕,審查官拉住編劇的手說“別輕易說為了國家而死,就象你寫的臺詞——真正值得人為之赴死的只有燒肉”,結合當時的政治背景,這些話是非常具有反戰色彩,也是非常有力量的。 《喜劇的憂傷》的創作者在將作品本土化以后也放置在同一時期的中國。這種置換其實也很有意思,旨在諷刺同一時期,交戰兩國在政治壓迫下普通人、底層人的狀態是一樣的。然而這種置換,卻也導致了很多問題,削弱了很多在原作中非常有力度的一些地方。反法西斯主題在《喜劇的憂傷》里被偷梁換柱為諷刺國家權力、諷刺文化審查,想必這也是坐在中國劇院里的觀眾最喜聞樂見的,最期待看到的。可是結合一下當時中國的歷史情況(作為一個防御國),當審查官說出不要為國而戰、在戰場上裝死等臺詞的時候,卻讓人覺得有些刺耳,這些臺詞的力度也削弱不少,自然就更無法與原作相比。 另外,說到為坐在劇院里的中國觀眾所喜聞樂見的對文化審查制度的“諷刺”,實際上,《喜劇的憂傷》里的諷刺也不過只是隔靴搔癢罷了,說“針砭時弊”真的算不上,因為現在的文化現狀并不是審查“笑”,而恰恰是審查“不笑”。用娛樂泡沫軟化精神、麻痹思想、填補空虛,用全民皆大歡喜家長里短來遮掩尖銳的社會矛盾。因此《笑の大學》這樣的戲,換了水土,僅將枝葉稍作剪理,卻沒有考慮到真正的根基的問題,又加之沒有精彩的再創造,這就有點“桔生淮北”的意思了。 三、 關于故事內容本土化的不完全整理與分析 在探討人物和演員表演之前,先將這部戲的本土化處理詳細整理一下在就此進行分析。 1、 在具體的故事內容上,創作者做了還算細致的本土化,例如對于抗戰時期中國話劇的一些具有代表性的事件或詞匯的提及,例如 “活報劇”、茶花女搬上中國戲劇舞臺、黑奴吁天錄等等。 2、 關于劇團的名字,原作中“笑的大學”劇團改成了“最后的笑聲”劇團;原作作品《朱麗葉與羅密歐》改成了《許山伯與祝英蛇》。個人覺得這個笑點的改編不僅中國化了,還更增加了喜劇效果,是不錯的改編。 3、 原作的一次送點心改為了三次送禮,分別送了點心、鳥籠、一籃小黃鳥。(但這一變化也導致了人物性格變化,具體會在后面詳細探討。) 4、 增加了檢察官講述的一個“老李出海”的寓言故事。 5、 失而復回的烏鴉“衛國”。 6、 結尾,兩人告別,互敬軍禮。(關于最后兩人互敬軍禮的改編,將在后文詳細探討。) 四、 本土化改編中對人物形象的影響和演員的表演問題 劇本的本土化改編中有幾處對人物形象產生了極大的影響。 首先是對于送禮的改編。原作中只有一次“送禮”,是編劇第一次見審查官時帶了小點心。而《憂傷》中改為三次送禮,幾乎是每一次編劇來見審查官都帶了禮物。這一改編顯然對原作中編劇這一人物形象產生了很大影響和改變。 原作中的編劇是一個年輕人,第一次見新上任的審查官忐忑不安,帶了不值錢的小點心送給審查官卻在審查官幾句嚴詞下就變得不知所措。這是一個還不太油滑的青年,雖然已經開始要學著做點圓滑世故的事情但顯然非常不老練,很容易一下子就被人戳到軟肋,面對強勢的審查官也明顯是招架不住勉強周旋的狀態。而《憂傷》改為三次送禮,尤其是第二次聽說審查官家里有烏鴉立馬就送來了鳥籠和第三次聽說烏鴉飛走了就立馬送來了一籃小黃鳥,這明顯是一個非常世故老練的送禮方式,送的禮物是投人所好細致入微的,送的時機又是剛剛好,連馬屁都的拍的恰到好處,這樣的編劇,顯然是一個相當油滑世故人情練達的老油條,這就讓人物少了那么一點純真,少了一點愣頭青的可愛。同時,一個會精心策劃送三次禮的老油條編劇,他與審查官的周旋方式也應該與只送一次禮還送的相當不順利的小青年是完全不同的,而《憂傷》只是做了人物行為上的改變,卻似乎并沒有細致的去思考其中的改變對人物形象的影響。 其次要說到的就是劇中最重要的一場戲——編劇和審查官共同創作出一對青年男女擁吻而警察出場干擾這一場戲。 這是整個劇中最重要的一個戲劇場面,兩個立場完全對立的人在這一場戲中共同創作相互激發出靈感,在共同創作的過程中他們相互理解,這是他們從對立的兩面第一次有了交流,原作中編劇對出了不少好主意的審查官說:“審查官,您是個編劇的材料啊!……謝謝您啦!”這不是一句恭維,是一個被各種編劇法搞昏頭的小編劇看到一個完全外行的人由生活經驗出發而創作出的自然、生活化卻極有喜劇效果的戲后情不自禁的贊嘆,他說“謝謝您啦”,是出于一種禮貌,但更多也是真摯的感謝審查官讓他意識到他自己創作過程中存在的問題。 《憂傷》中將這場戲改成了要加入局長的戲,于是編劇就著加入局長這么一個角色和審查官共同創作了一段戲。問題在于,《憂傷》的導演將這段本是表現編劇與審查官的心靈交流的一場戲處理成了一場諷刺戲,用以嘲諷現實中加戲、篡改角色的行為。且看陳道明放下了官架子滿場跑后何冰的反應——他悠閑的坐在椅子上一遍說著“許山伯與祝英蛇”的臺詞一邊看笑話一樣的看著審查官手舞足蹈的滿場瞎跑的傻樣。在這個戲劇場面中,何冰飾演的編劇隨意附和著臺詞,他甚至顯出了一種不耐煩的口氣,而陳道明飾演的審查官卻也是用夸張的表演表現出一幅滑稽樣兒。在《憂傷》的這場戲里,雖然兩人在共同創作,但卻幾乎是沒有情感交流的,而對比電影中稻桓吾郎望著審查官癡迷的跑來跑去時那種真摯的眼神、役所廣司沉浸在創作和表演中那種專注、上癮、一絲不茍又帶一點發泄的感覺,這兩種不同的詮釋將這場戲傳達出了兩種不同概念,《憂傷》是充滿嘲諷的,而電影中是表現兩人交流的。《憂傷》把這場戲處理成嘲諷加戲的橋段而忽略了這場戲最關鍵的所在——兩人的交流和理解,那么在這場戲之后,編劇突然對審查官說了一番心里話,這就顯得特別特別突兀和不能理解,包括最后編劇對審查官和盤托出自己內心的堅持和情懷都變得不可理解,一個油滑老練的編劇、一個嚴肅刻板的審查官,他們沒有真正的靈魂對話和相互欣賞又怎么來的最終的相互理解?三谷幸喜最喜歡將他筆下的人物放置在一對貌似對立的關系中,最終卻通過人情來進行翻轉,人情才是最根本最根基的東西,在對抗與周旋、在見招拆招中產生出來的理解、依賴以及惺惺相惜的感覺,這才是三谷的戲中最令人感動的地方,所以如果忽略人情的交流,只是做足了表面上的“交往”(如三次送禮),反而會對人物、對最終的戲劇感染力有很大的損害。 再次,《憂傷》的改編另一個大問題是對結尾的處理——編劇要上前線,兩人告別,椎光中,響起了軍樂曲,兩人互敬軍禮,落幕。 這個結尾處理的非常別扭,充滿了矛盾。 第一,編劇告訴審查官他要應征入伍時,審查官挽留他,說出了在戰場上如何裝死、為鍋也不要為國而死等經典臺詞,這些臺詞是審查官作為“人”而非作為“國家機器”代言人而說的一番話,在原作中結合日本當時的國情是充滿了人情味,很有沖擊力的臺詞,但是放在中國,結合當時中國的國情來看,上世紀四十年代,抗日戰爭進入到最嚴峻的時期,大片土地已淪為殖民地,一個年輕人準備應征入伍,而在這樣的情境下說出的“裝死、為鍋而不要為國”之類的臺詞,沖擊力上就大打折扣了,細想起來甚至有點令人難以接受。 第二,關于響起的軍樂與互敬軍禮。如果上面說的臺詞是站在個人情感的立場上,是完全拋開了政治立場和他們各自的社會角色而說的,那么或許還可以讓人接受,但是說完這樣的臺詞之后卻又響起了軍樂,互敬了軍禮,這就完全讓人不能理解了,因為他們突然從“人”的立場上一下子又跳進了各自的政治角色里了!結尾的軍樂曲是俄羅斯愛國主義進行曲《斯拉夫女人的告別》,這首歌曲是巴爾干婦女唱給為爭取國家自由的戰士們的,激勵戰士們保衛國家奮勇殺敵。在這樣激蕩的軍樂中兩人互敬軍禮,這完全是與剛才“裝死”的臺詞相悖的。編劇被應招入伍,他同審查官一樣,也成了國家機器的一員,于是他也有了行軍禮的資格。軍禮,是帶有極強的政治色彩或者說是帶有極強的身份象征的,他們是在各自的政治身份里相互告別的,用這樣的方式來作為整部的戲的結尾,似乎有些冷酷,這也讓整部戲的高潮落在了人情的對立面上,讓兩個人物又失去了一次作為“人”的情感交流。 但是本土化的改編中也有不錯的地方,例如添加了“老李出海”的一段寓言故事。歷經磨難快到生命極限的時候,飄到陌生小島上的老李們看到土著人們興高采烈的喝了他們儲存的尿,哈哈的笑了起來,笑著笑著,他們有了活下去的勇氣。支撐著我們活下去的也許就是體味到了心靈深處那么一點點快樂。一個簡單的寓言不著痕跡的將“笑”的含義傳達了出來,是很精彩的一處改編。 關于《喜劇的憂傷》的評價的確已經太多了,摒棄營銷式的軟文,摒棄以偏概全的微博式短評,讓我們以更深入的態度從一部戲的內容和表現方式上去探討問題吧。無論怎樣,作為一出本土化的外國戲,它的確存在著很多問題,但它的受歡迎程度之高、它票房的成功也給很多戲劇人活生生的上了一課,我們的話劇觀眾其實潛力很大,關鍵看我們如何用真誠的、有思想的好戲去培養、去交流。