混亂不堪的時代里,保持善良,就是偉大

人活著就是要開心,盡量地開心,一群人要開心,一個人也要開心。

——老周說

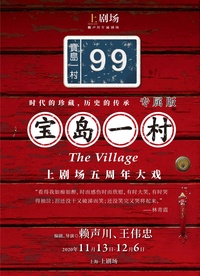

4個月前聽說賴聲川的《寶島一村》7月份要來上海,火速買了票。

那時候的我單著身,住在一個10平米逼仄的小房間里,每天擠一個多小時地鐵上班,生活很窘迫,咬著牙花了幾百塊錢去期待一場一百多天后的演出,心里想的是:

賴聲川,這戲要是不好看,你就死定了。

久仰大名,一再錯過,這次也不知是跟誰賭的氣,只是覺得排除萬難也不能讓7月發生任何事。當時是為了一掃灰暗生活的陰霾,沒想到,帷幕一旦拉開,便是哭哭笑笑,笑笑哭哭,不能自已。

一個陽光燦爛的午后,我坐著2號線來這里買票,晚間大雨傾盆,我吃了一頓麥當勞當晚飯,又來到這里,坐在座位上,聽著王偉忠的開場詞。

就如同如云見到子康的時候對子康說,我還記得我20多歲的那天早上,陽光很燦爛,你走出門去,意氣風發,天黑了,你推開家門,出現在我面前的卻是這樣一個老頭子,你回來干什么?你是來吃晚飯的嗎?

這一早一晚,是40多個春秋,她捱著,他也捱著,兩相見面,有舊情,更多的卻是不甘、憤怒與嗔怪——這么多年你去哪了?為什么連個消息也不給我?

她嗔怪的不是他,是時代和命運。

《寶島一村》是一個時代感很強的故事,三個家庭,被當時那個特殊的時代拉扯得無能為力,他們住在一起,共用廁所和窗戶,說話隔一堵墻,老朱家里甚至始終杵著一根電線桿,落雨的時候,水都能順著電線桿流進地下的土壤里。

但在當時,沒有辦法的事情實在太多。

那是一個猜不到未來的年代,他們來臺灣的時候,以為一年以內就能回去,時間久了,老太太走了,孩子接二連三地出生,他們仿佛在這里扎了根,卻還存著回家的念想,直到老蔣去世……

乖巧懂事的大毛后來賣了身,莽撞又吊兒郎當的大牛卻成為了商界精英,當大牛在拉斯維加斯的賭場里再次見到大毛時,他問她,該不該要,大毛說根據或然率,你現在的牌不該要。

大牛說,有些時候,或然率并沒有用,我相信感覺,我要。

大毛發牌,然后,哭著對他說,21點,恭喜你,大牛。

年輕的時候,大毛與大牛玩21點半,大牛總是說著根據或然率你該要,或是不該要,可大毛總是憑感覺,說出與大牛的建議相反的選擇,每一次都能贏,然后在大牛的懷里調皮地笑。

40年后,他們都老了,重逢在賭場里,這一次,說或然率的是大毛,賭運氣的卻成了大牛。

依舊是運氣贏,可他倆卻好像把所有的好運都壓上了牌面,輸掉了感情和人生。

時代,都是時代,冥冥之中就像有人一再與這群人開著玩笑,就像那個荒誕不經、卻被一再提起的“戴笠死沒死”的爭論,他們曾經相信規矩,相信承諾,相信生活會變好,就像相信戴笠死了或沒死一樣堅定,最后,他們磕磕絆絆走到暮年,臉被打得啪啪響,也沒有什么能證明他們是對是錯。

那是一個將就的年代,物質將就,精神更是幾乎荒蕪,除了活著,似乎沒有什么值得“信仰”的事。

他們來臺灣的時候,有人為了一席位置,冒用了別人的名字,那是為了保命的“欺騙”;大牛和大毛談戀愛的時候,大毛的媽媽問他們為什么非要跑到防空洞里去聊天,房子連著房子,哪里來的“空間”和“隱私”;子康消失后,如云去老吳家做傭人,和老吳暗度陳倉,被老吳的妻子看在眼里,卻彼此無從捅破,那是狹小圈子里不得不隱忍的“恥辱”……

很多年以后,連曾經每天洗澡聽音樂的北京妞也不得不成為潑婦,她歇斯底里地拆散了自己的女兒和隔壁小子;對著一扇打碎的玻璃搬出毛蔣二人的舊賬就為了逃那一點點修理費;明明過去十指不沾陽春水,如今卻也修起了裝飾品賣些小錢。

你能責怪她嗎?她從驕傲的大小姐,落魄成現在的樣子,那是她的錯嗎?

可我喜歡《寶島一村》的故事,因為它只是一種藝術加工后的“紀實”,只有觀察,而不帶任何評判,有唏噓,卻沒有苛責,有失落的生活,卻沒有任何憤怒與怨懟。

是啊,那不是一個好時代,甚至可以說是一段人們不愿記起的殘忍的時代,活在那時候的人,幾乎沒有任何辦法擺脫大浪潮,一朝從大陸被沖上寶島,就只有掙扎和將就的命。

可那也是一個有情有義有愛的時代。

老太太走之前,把閩南小妹叫到家中,教她做天津包子,那時候她們之間連語言也不通,可小妹在一連串老太太的指手畫腳中,還是明白了她說的話:夏天,天津包子的餡兒啊,得三分肥七分瘦,到了冬天,天兒冷,四分肥六分瘦才更好。

老太太教小妹做包子的時候是夏天,到了冬天,老太太走了,小妹把四分肥六分瘦的包子供上牌位,淚流滿面。

還有做棺材那段,老趙拿著十塊錢求小黃做一口棺材,一口棺材外面都得100多,可他們只有十塊錢,不知是出于同情還是積德行善,小黃一咬牙還是答應了下來。

若干年后,老趙去世,兒子小毛找到小黃,讓他幫忙做一口棺材,給他父親,他說他父親說這口棺材的故事說了一輩子,大概用小黃做的棺材,才能走得更安心。

可憐小黃只是一個木匠,本不做棺材板兒的生意,為了他們那個村,硬是做了兩口棺材。

……

那是一段真實存在的歷史,橫跨了四五十年時間,它有青春的叛逆,中年的惆悵,晚年的凄涼,看這部戲時我笑著哭,哭著笑,一直到終場,我邊鼓掌邊流淚。

因為小人物們在那段歷史沉浮里掙扎得令人刺痛,而雖有刺痛,他們依然成為了一個個善良的人,善良的有情、有義、有愛的人,相互扶持,磕磕絆絆,一直到老,散落各方。

散場之后,我坐在出租車里,手里捧著劇組發來的包子,趁熱打電話給我媽,我說,媽,你知道嗎,你也生在一個亂七八糟的時代,可現在看來,你是我見過最優雅的老太太,你雖然常常無視規則,但在混亂的時代里,能保持你這種程度的善良,還有對藝術的一丁點追求,就是厲害,就很偉大。

命運給你們開了那么多玩笑,你們卻還能還以命運一段精彩而不虛此行的人生。

——老周說

4個月前聽說賴聲川的《寶島一村》7月份要來上海,火速買了票。

那時候的我單著身,住在一個10平米逼仄的小房間里,每天擠一個多小時地鐵上班,生活很窘迫,咬著牙花了幾百塊錢去期待一場一百多天后的演出,心里想的是:

賴聲川,這戲要是不好看,你就死定了。

久仰大名,一再錯過,這次也不知是跟誰賭的氣,只是覺得排除萬難也不能讓7月發生任何事。當時是為了一掃灰暗生活的陰霾,沒想到,帷幕一旦拉開,便是哭哭笑笑,笑笑哭哭,不能自已。

一個陽光燦爛的午后,我坐著2號線來這里買票,晚間大雨傾盆,我吃了一頓麥當勞當晚飯,又來到這里,坐在座位上,聽著王偉忠的開場詞。

就如同如云見到子康的時候對子康說,我還記得我20多歲的那天早上,陽光很燦爛,你走出門去,意氣風發,天黑了,你推開家門,出現在我面前的卻是這樣一個老頭子,你回來干什么?你是來吃晚飯的嗎?

這一早一晚,是40多個春秋,她捱著,他也捱著,兩相見面,有舊情,更多的卻是不甘、憤怒與嗔怪——這么多年你去哪了?為什么連個消息也不給我?

她嗔怪的不是他,是時代和命運。

《寶島一村》是一個時代感很強的故事,三個家庭,被當時那個特殊的時代拉扯得無能為力,他們住在一起,共用廁所和窗戶,說話隔一堵墻,老朱家里甚至始終杵著一根電線桿,落雨的時候,水都能順著電線桿流進地下的土壤里。

但在當時,沒有辦法的事情實在太多。

那是一個猜不到未來的年代,他們來臺灣的時候,以為一年以內就能回去,時間久了,老太太走了,孩子接二連三地出生,他們仿佛在這里扎了根,卻還存著回家的念想,直到老蔣去世……

乖巧懂事的大毛后來賣了身,莽撞又吊兒郎當的大牛卻成為了商界精英,當大牛在拉斯維加斯的賭場里再次見到大毛時,他問她,該不該要,大毛說根據或然率,你現在的牌不該要。

大牛說,有些時候,或然率并沒有用,我相信感覺,我要。

大毛發牌,然后,哭著對他說,21點,恭喜你,大牛。

年輕的時候,大毛與大牛玩21點半,大牛總是說著根據或然率你該要,或是不該要,可大毛總是憑感覺,說出與大牛的建議相反的選擇,每一次都能贏,然后在大牛的懷里調皮地笑。

40年后,他們都老了,重逢在賭場里,這一次,說或然率的是大毛,賭運氣的卻成了大牛。

依舊是運氣贏,可他倆卻好像把所有的好運都壓上了牌面,輸掉了感情和人生。

時代,都是時代,冥冥之中就像有人一再與這群人開著玩笑,就像那個荒誕不經、卻被一再提起的“戴笠死沒死”的爭論,他們曾經相信規矩,相信承諾,相信生活會變好,就像相信戴笠死了或沒死一樣堅定,最后,他們磕磕絆絆走到暮年,臉被打得啪啪響,也沒有什么能證明他們是對是錯。

那是一個將就的年代,物質將就,精神更是幾乎荒蕪,除了活著,似乎沒有什么值得“信仰”的事。

他們來臺灣的時候,有人為了一席位置,冒用了別人的名字,那是為了保命的“欺騙”;大牛和大毛談戀愛的時候,大毛的媽媽問他們為什么非要跑到防空洞里去聊天,房子連著房子,哪里來的“空間”和“隱私”;子康消失后,如云去老吳家做傭人,和老吳暗度陳倉,被老吳的妻子看在眼里,卻彼此無從捅破,那是狹小圈子里不得不隱忍的“恥辱”……

很多年以后,連曾經每天洗澡聽音樂的北京妞也不得不成為潑婦,她歇斯底里地拆散了自己的女兒和隔壁小子;對著一扇打碎的玻璃搬出毛蔣二人的舊賬就為了逃那一點點修理費;明明過去十指不沾陽春水,如今卻也修起了裝飾品賣些小錢。

你能責怪她嗎?她從驕傲的大小姐,落魄成現在的樣子,那是她的錯嗎?

可我喜歡《寶島一村》的故事,因為它只是一種藝術加工后的“紀實”,只有觀察,而不帶任何評判,有唏噓,卻沒有苛責,有失落的生活,卻沒有任何憤怒與怨懟。

是啊,那不是一個好時代,甚至可以說是一段人們不愿記起的殘忍的時代,活在那時候的人,幾乎沒有任何辦法擺脫大浪潮,一朝從大陸被沖上寶島,就只有掙扎和將就的命。

可那也是一個有情有義有愛的時代。

老太太走之前,把閩南小妹叫到家中,教她做天津包子,那時候她們之間連語言也不通,可小妹在一連串老太太的指手畫腳中,還是明白了她說的話:夏天,天津包子的餡兒啊,得三分肥七分瘦,到了冬天,天兒冷,四分肥六分瘦才更好。

老太太教小妹做包子的時候是夏天,到了冬天,老太太走了,小妹把四分肥六分瘦的包子供上牌位,淚流滿面。

還有做棺材那段,老趙拿著十塊錢求小黃做一口棺材,一口棺材外面都得100多,可他們只有十塊錢,不知是出于同情還是積德行善,小黃一咬牙還是答應了下來。

若干年后,老趙去世,兒子小毛找到小黃,讓他幫忙做一口棺材,給他父親,他說他父親說這口棺材的故事說了一輩子,大概用小黃做的棺材,才能走得更安心。

可憐小黃只是一個木匠,本不做棺材板兒的生意,為了他們那個村,硬是做了兩口棺材。

……

那是一段真實存在的歷史,橫跨了四五十年時間,它有青春的叛逆,中年的惆悵,晚年的凄涼,看這部戲時我笑著哭,哭著笑,一直到終場,我邊鼓掌邊流淚。

因為小人物們在那段歷史沉浮里掙扎得令人刺痛,而雖有刺痛,他們依然成為了一個個善良的人,善良的有情、有義、有愛的人,相互扶持,磕磕絆絆,一直到老,散落各方。

散場之后,我坐在出租車里,手里捧著劇組發來的包子,趁熱打電話給我媽,我說,媽,你知道嗎,你也生在一個亂七八糟的時代,可現在看來,你是我見過最優雅的老太太,你雖然常常無視規則,但在混亂的時代里,能保持你這種程度的善良,還有對藝術的一丁點追求,就是厲害,就很偉大。

命運給你們開了那么多玩笑,你們卻還能還以命運一段精彩而不虛此行的人生。

有關鍵情節透露