生為此行,切勿為我遺憾

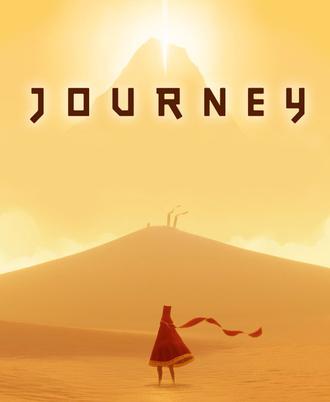

關于《風之旅人》(JOURNEY),認真思索過應該如何談論這樣一部精神體驗遠大于其游戲形式本身的作品——并且,這部作品之于我而言,很重要——所以從落筆的這一行,直到全文結束,可能都無法令自己滿意。 一、第九藝術? “大地是一切涌現者的返身隱匿之所,…… 神廟作品闃然無聲地開啟著世界,同時把這世界重又置回到大地之中。如此這般,大地本身才作為家園般的基地而露面。…… “神廟在闃然無聲的矗立中才賦予物以外貌,才賦予人類以關于他們自身的展望。只要這個作品是作品,只要神還沒有從這個作品那里逃逸,那么,這種視界(世界)就總是敞開的。” ——馬丁·海德格爾《藝術作品的本源》 較晚出現的藝術門類,其發展速率往往居于較先出現者之上——這是符合唯物觀的藝術史現象。畢竟,因為有其他古早的藝術門類的前人們千百年的累積經驗智慧做基奠,加之更親近于技術革新,自然后生可畏。比如,當代藝術史課程中絕必會被重點提到的影視藝術;再比如,這次我想談的Video Game。 從最初1952年真空管電腦上的井字棋游戲算起,被稱為第九藝術的電子游戲也才發展了六十余年;然而同為跨門類的綜合藝術,聲望值卻不比其實沒比它年長多久的電影,大多數時候提起它“第九藝術”這個小眾的美名時,我們還是會由于種種來自世俗的微詞而略顯尷尬。 爛人、爛片、爛文章常有,而好游戲不常有;引人入坑上癮、課金吃土的好模式常有,而好游戲不常有;能在藝術性的臺面上得到認可的好游戲,與好的制作團隊一樣,更不常有——畢竟需要經得起考驗的,不僅僅是其應該實現的商業價值,還包含除卻游戲自身之外,與之相關的人文品格的完成度;也許更重要的是,耐得住品味足夠的孤獨——陪自己創造和體驗的孤獨,懷舊和重復的孤獨,又或是陷入有所失、有所思、有所得的孤獨。 講真,《風之旅人》確實是個足以享受這類孤獨直到發指的游戲——即便制作方設計了讓在線的陌生玩家隨機一對一結伴參與彼此的旅途,且任何互動操作都決不會導致可控角色game over的設定下,你仍可能在中途丟失同伴,而落得孤身上路,走向本也可以不用獨自面對的尾聲。 但這絲絲被孤獨烘托出的“殘忍”,卻可能是我和很多人一樣喜歡這款作品的原因之一:與其說它是一部將“人,生而孤獨”大寫的游戲,不如說它是封裝在一場猶如朝圣般的虛擬旅程之中,可交互地引人思考存在的過程及其本意的無字音畫詩。 二、“世界”的敞開 “那是典型的英雄行為三部曲——出發、完成、返回。…… 佛陀隱世獨修,而后坐在象征不朽知識的菩提樹下,在那兒他所成就的正覺,照亮了整個亞洲達2500年之久。在給施洗約翰洗禮后,耶穌走入沙漠40天,從沙漠出來后,他帶回了天國的福音;摩西走上山頂,帶下來十誡的律則。然后也有新城市的創建者,幾乎古希臘所有的城邦,都是由外出尋求、經歷驚奇冒險的英雄所創建的…… 冒險本身就是它自己的回報。…… “……不,神話不是謊言,神話是詩,它是隱喻的。” ——約瑟夫·坎貝爾《神話的力量》 這場“旅程”的最開始,是荒原的日出。一顆流星遠遠滑落在浩瀚沙海。 身著紅色斗篷的旅人,結束了原地的冥想,仿佛感知到了來自遠方的召喚。這片天地驀地寧靜下來。 《風之旅人》的劇情線設計,遵從了美國作家約瑟夫·坎貝爾的神學敘事理論和“英雄旅程”(Hero's Journey)概念。玩家將扮演身世不明的旅人,依次經歷無邊的沙海(沉沒之城)、幽暗的空淵(地下通道)、沉睡的經塔(寺廟)、狂暴如夢魘的雪山,最后到達應許的目的地——神峰(山頂)。 thatgamecompany制作團隊以電影劇本常用的三段式結構為藍本,描繪出一個地理環境隨同劇情發展的情緒曲線而各有高低分布的時空,同時嚴謹設計了劇情不同階段其音畫情緒對應的情感色彩。 “旅程”主線前6關的每個關底,設有類似祭壇的遺跡,吟唱符文點亮碑銘后,角色會打坐陷入冥想。在冥想中方才現身的白袍人,指引角色身臨其境地回顧某份古老記憶的部分片段。這6份片段的時間線彼此連貫可拼合,成為與“旅程”那共計8關的主線反復交織的劇情副線。這條副線,從模糊到清晰地勾畫出一個古文明神隱之殤的傳說畫卷;當在經塔頂層被拼合完整之時,點明仿若朝圣者的主角必將迎接的使命何在(去往雪山、登頂神峰),讓這一場探索隱喻之旅充盈著神圣的宗教儀式感。 除卻載入按鈕、主logo、極少的操作提示、片尾的staff和“companies met along the way”名單之外,整個游戲的故事呈現全無文字,亦無對白——排除了語言描摹的無力干擾,讓更多的注意力投入這個音畫時空之中——當然這也給了制作方以巨大的考驗。與它每一幀幾乎都可截圖做桌面的風景一樣,孤獨與渺小的深意為何,天地之大美又為何,其諸般解答,大抵僅能靠親身意會,而往往不可言傳。 2013年全球游戲開發者大會(GDC)上,thatgamecompany創意總監陳星漢在關于《風之旅人》游戲設計的演講中說:“我們希望做一個讓你感覺到孤獨和渺小的游戲,同時讓你有一種很強的敬畏感,對眼前這個神秘游戲世界的未知感。”

旅途的最后,主角的身影緩緩踏入峰頂的無限光芒之中,與光芒融為一體。 片尾曲響起。一顆流星從神峰的光芒中騰起,飛經雪山,飄離經塔,穿過空淵,再沉向沙海之夜的遠方。 片尾曲結束。夜幕的色調漸漸明亮,無縫地轉為初始界面的日出光景。“New Journey”的載入按鈕再度浮現。 流星的飛與沉,旅人的命運,將在這個時空里永恒循環,周而復始。 但這“旅程”的意義,始終在言語之外對你我敞開。 三、“大地”的歸閉 你會發現沒有新的土地, 你會發現沒有別的大海。 ………… 你將達到的永遠是同一座城市, 別指望還有他鄉。 ——康斯坦丁·卡瓦菲《城市》 也許是出于對未知那難以名狀的不安,人類總在尋求解釋萬物的途徑,神話和宗教信仰如此,科學和哲思亦如此。然而任何一種解釋,都將有所取向;“解蔽”條件的千差萬別,也可能讓人在求取答案的同時,不經意地向著新的未知而去。 《風之旅人》的劇情線不存在分支,所有踏上“旅程”之人,都將去向故事的唯一結局:去往雪山,為的是登頂神峰,去朝覲那片永恒的光芒。 然而在寒天雪地中跋涉的過程萬分艱難,旅人頸間帶有能量的長巾也被凜冽的狂風吹散。距離峰頂那道發光的縫隙仍路途遙遠,但你所扮演的旅人還是不支地倒在了風雪里。而后,數位像在之前關底冥想中現身的白袍人出現在倒地的旅人的面前。他們似是賜予了“你”全新的力量,讓復蘇的“你”向著神峰的頂端飛去…… 雪山的陰云之外,經幡如虹,流瀑如練,神峰傲雪矗立,靈光直刺蒼穹,那是一片天堂般的光風霽月。

沒有語言文字、單憑音畫表現的形式,卻讓極具張力的從雪山到神峰、直至尾聲的這一段劇情,成為了開發者所說的“情感宣泄的高潮”,與副線中的古文明之殤一樣,迎來了多種解讀的可能。 在風雪中倒下,是否真的迎來了角色的死亡?最后叢云之上的飛翔,是否只是另一世界里的美好幻想?所以整個故事的真相,是否是經歷過人生旅途諸多風景之后,在真實的痛苦中化作流星,落向沙海盡頭的冢碑林,去指引無數同樣命運的后來者,前來希求這短暫而虛無的幸福? 你固然可以這么認為,但也只是所有合理解釋中的一種。 在與比爾·莫耶斯的對談集《神話的力量》里,約瑟夫·坎貝爾論及“許多神話里的英雄為世界而死”的現象時說:“你不能因為他的終點是墳墓,就說生命是無用的……他們有許多是犧牲了生命。但神話里也說他們付出的生命中,有新生命出來。它也許不是英雄的生命,但它是個新生命,一種存在或生成的新方式。” 在無限光芒中化作流星之后,至少,“你”迎來了又一個新的日出。 只是再看這日出之時,心情已然不同。

先不談冰冷而浩大的死亡。無論過程是虛擬還是真實,但凡用心親歷并完成了一場“旅程”之后,人或多或少都會得到一些對自己存在狀態的新解讀或新評價,不論那個自己是更易于感動了,還是愈發冷靜了,是即日宣告過去的自己死亡,還是選擇就地自我流放。 生命這種封裝形式,茍活的我們暫時還無法脫離,亦尚無他所可寄存。但自我翻新的可能,只有主觀上的完全停滯,才能被徹底阻斷。 四、巴別塔 走到這么遠成就已不小了; 你所獲得的是巨大的光榮。 因為就連這第一步, 也遠離了蕓蕓眾生。 ——康斯坦丁·卡瓦菲《第一步》 當語言文字消失之后,人與人的溝通距離將會更近還是更遠?說法不一。 我想起了手機端上也算惜字如金的《紀念碑谷》。總有玩家會將其與《風之旅人》因為音畫設計令人稱道而一并提及。不過《紀念碑谷》并未徹底放棄呈現關鍵劇情部分的文字,故事線邏輯則是因果不可逆的直行,亦無必要讓因與果形成循環。 但是在《風之旅人》里,可能正是因為語言和文字的雙雙缺席,才讓這個不大的時空,于反復的因果流轉之中,在玩家心底被解讀為千百個不同的世界。 《風之旅人》的故事里沒有出現文字,卻有超越文字而存在的每個旅人的各自代表符文,會在吟唱時發出光芒。 聯網時陌生玩家之間的旅伴設置,隨機連結,兩兩結伴,甚至去留隨意——旅人角色之間相隔的距離過遠,超出一定范圍時,雙方便會被系統斷開彼此間的連結。同行者的id只會在片尾曲結束后才顯示名單,故而在“旅程”中,無論是否相遇,你我他皆為“陌生人”。 除去吟唱符文的互動之外,正因為同行者無法對話,亦不知對方是誰、來自何方,才會有玩家在游戲中唯一能長時間留下足跡的雪地上,“寫”出想說的文字,或為對方“畫”出心形——這可能早已不是在孤獨中催生的浪漫,而是感謝有緣能同行一場的重要禮節。

但有趣的是,片尾的主題曲《I was Born for This》,卻在最后給了徹底遲到的語言以方寸用武之地。歌詞分別由拉丁語(維吉爾《埃涅阿斯紀》)、古英語(《貝奧武甫》)、希臘語(荷馬《伊利亞特》)、日語(松尾芭蕉之俳句)、法語(貞德之名言)拼接而成,所涉及的相關人物亦有史料可考,文字內容皆關乎于“旅程”。歌曲的最后一段,Lisbeth Scott如斯唱道: C'est pour cela que je suis née / 生為此行 Ne me plaignez pas / 切勿為我遺憾 C'est pour cela que je suis née / 生為此行 為了陳抒世人古來皆向往而未成的通天之夢,和解釋不同語言之間確有的殘酷分歧,《圣經》中的巴別塔,仿佛建筑在“敞開”的虛擬與“歸閉”的真實相交錯之處。而就算上帝變亂了語言,人類的共通情感,無論是否放棄通過語言傳達,也依舊能夠被具備同樣感知構造的客體,所感受出來。 五、烏托邦 永遠地記住伊薩基, 那才是你的目的地。 但絕不要匆匆趕路, 最好讓它持續漫長的歲月; 讓你自己抵達時人已老。 切莫期盼伊薩基會將金銀拱手奉上, 然而你的一路所得已使你富有。 ——康斯坦丁·卡瓦菲《伊薩基》 海德格爾在《藝術作品的本源》一文中,曾引希臘神廟為例,闡發了一對關于藝術作品的燒腦概念:敞開的“世界”,歸閉的“大地”。我將這二者簡單粗暴地理解為: 能容下“一千個哈姆雷特”,即是藝術作品所締建的“世界”的敞開性; 而“一千個讀者”各有所屬的解讀,及其背后特定的時代、民族、地域,乃至物理上限定了作品應該采用何種藝術語言的質料構成,甚或是存于腦海中與作品相聯系的抽象情感,則都體現著承載藝術作品的“大地”的歸閉性。

《風之旅人》所締建的虛擬“世界”,以及,人們與該作品相關的所有物質上或情感上的真實聯系,所組成的“大地”,都因為這款不僅僅是虛擬游戲的真實作品存在,而變得有價值。 在2013年GDC演講的末尾,陳星漢提到一封玩家來信,來自一位15歲的女孩Sophia。信中寫道: “你們的游戲改變了我的人生。 “爸爸在接受治療的幾個月后,就在2012年春天去世了,在他去世幾周后,我獨自重復玩著家里的主機游戲,并試圖重新體驗《風之旅人》。看到游戲的標題畫面,幾乎讓我無法不流淚,我也再次感受到與爸爸回到過去玩著《風之旅人》的經歷。這是最后曾與他在一起的游戲,我相信這是一份最完美的游戲時光。 “我想要感謝你們的游戲改變了我的生活,讓我看見游戲中的美麗畫面,《風之旅人》是我遇到過最好的游戲,我會繼續玩,并永遠記住它帶給我的快樂。 “我是Sophia,15歲,你們的游戲改變了我,讓我的生活變得更美好。 2013年1月8日” 存在者的真理自行置入作品,即為藝術。海德格爾如是說。 而第九藝術的本質,被認為是可交互的虛擬的真實。

制作方thatgamecompany在《風之旅人》里安放了兩個彩蛋:經塔中隱藏的遠古浮游生物,來自他們于2006年發行的游戲《流》(flOw);沙丘深處不起眼的黃色花朵,則來自他們于2009年發行的《花》(Flower)。 所以,當2012年本作以“JOURNEY”的名稱發售之時,華語業界將它順理成章地譯為“旅”,似是延續制作方所出品游戲的獨一字名稱風格,也為一目了然地體現出thatgamecompany團隊獨特的游戲哲學。 但是較“旅”一詞更為詩意的“風之旅人”,最終成為了如今的官方中文譯名。而我要記住的,則是它原名那個足夠簡潔而又意味深長的單詞——JOURNEY——提醒自己,永遠走在怕是到達不了的第一千零一個烏托邦的路上。 參考資料 1. [德]海德格爾:《林中路》,孫周興譯。上海譯文出版社,2008 2. [德]海德格爾:《人,詩意地安居:海德格爾語要》,郜元寶譯,張汝倫校。上海遠東出版社,2011 3. [英]英伍德:《海德格爾》,劉華文譯。譯林出版社,2009 4. [美]約瑟夫·坎貝爾、比爾·莫耶斯:《神話的力量》,朱侃如譯。萬卷出版公司,2011 5. thatgamecompany ? View topic - Lyrics? 6. thatgamecompany ? View topic - Welcome!Chinese journeyer! 7. 淺析Journey結尾曲《I Was Born for This》 完整歌詞+翻譯 - PS3綜合討論區 - A9VG電玩部落論壇 8. GDC Vault - Designing Journey 9. Designing Journey - YouTube 10. GDC 2013: Designing Journey - AdventureGamers.com 11. 《風之旅人》設計師分享團隊開發游戲的過程 | GamerBoom.com 游戲邦 12. 《風之旅人》改變 15歲女孩的生活 GDCA 再奪6項冠軍! - studentxp的創作 - 巴哈姆特 13. 玩《風之旅人》(Journey)的感覺如何? - 錢程的回答 - 知乎